Zigurat de Ur

Abu Simbel

Grandes baños de Mohenjo-Daro

Faro de Alejandría

Coloso de Rodas

Presa de Marib

Estatua de Zeus en Olimpia

Fortaleza de Sacsayhuamán

Puy du Fou: donde la historia y el ocio se encuentran

La Torre de Pisa

La Estatua de la Libertad

La Torre Eiffel

Gran Canal de China

Pirámide del Sol de Teotihuacán

Palacio de Cnosos

Estatuas de la Isla de Pascua o moais

Valle de los Reyes en Egipto

Pirámides de Guiza

Castillo Maiden

Cuevas de Altamira

Palacio de Senaquerib en Nínive

Catedral de Burgos

Angkor Wat

Masada

Formas geométricas de Newark

Murallas de Babilonia

Las grutas de Ajanta

Túmulo del Monje en Cahokia

Muralla romana de Lugo

Micenas y Tirinto

Vihara budista de Paharpur

Ciudad vieja de Santiago de Compostela

Tesoro de Atreo

Empire State Building

Kremlin de Moscú

Washington | Capital de EE.UU.

Ciudad Maya bajo tierra de Guatemala

Machu Picchu

Nueva York

Los acueductos romanos

La Sagrada Familia

Jardines colgantes de Babilonia

Las murallas de Siracusa

Termas de Caracalla

Cabezas colosales olmecas

Torre de Hércules

Pirámides de los Mochicas

Templo Mayor de Tenochtitlán

Yacimiento arqueológico de Atapuerca

Gran Zimbabue

Mausoleo de Halicarnaso

Mausoleo de Qin Shi Huang

Templo de Karnak

La villa de Adriano en Tívoli

Cusco

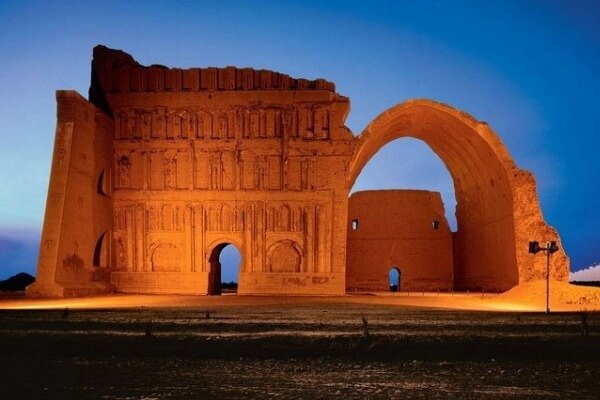

El arco de Ctesifonte

Complejo real de Chan Chan

Templo budista de Borobudur

Las principales ruinas del mundo

Cómo surgieron los pueblos

Bosques en España

Qué son las antiguas ruinas arqueológicas

Cómo surgieron las primeras ciudades

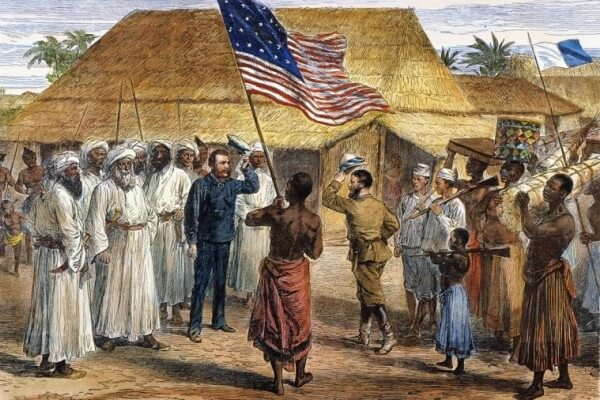

Descubrimiento de África

Las calzadas romanas

Primeras exploraciones

Origen de los pólderes

Ciudad Prohibida de Pekín

Taj Mahal

Líneas de Nazca

Mezquitas de adobe de Tombuctú

Tumba Pakal de Palenque

Gran Esfinge de Guiza

Gran Muralla China

Palacio de Versalles

Palacio de Persépolis

Tumbas reales de Petra

Stonehenge

Sigiriya

Mausoleo de Nintoku

Partenón de Atenas

Budas de Bamiyan

Necrópolis de Banditaccia en Cerveteri

Las 7 Maravillas del mundo Antiguo

Coliseo romano

Túnel de Eupalino

Fortalezas de Van

Templos de Ggantija en Malta

Tumba de Newgrange

Stupa de Sanchi

Templo de Artemisa

Panteón de Roma

Acrópolis de Atenas

Templo de Chavín de Huántar

Historia de los monumentos del mundo

El poeta Percy Brysshe Shelley escribió su célebre soneto Osymandias en 1817, después de realizar una visita al British Museum, donde pudo contemplar el imponente torso en granito de Rameses II que Belzoni acababa de traer consigo de Tebas, en Egipto.

De hecho, Shelley no se inspiró en dicho torso para su poema, sino en el pie de una segunda estatua todavía mayor que yacía en las proximidades de la primera, y que Belzoni se vio obligado a dejar en tierras egipcias.

La estatua a la que había pertenecido dicho pie debía de alcanzar las mil toneladas de peso, y lo que se buscaba al erigir unas estatuas de unas dimensiones tan colosales era precisamente transmitir a quien las contemplase la sensación de poder y grandeza, sentimientos estos tan intensos que han llegado incluso a sobrevivir a la ruina del propio monumento.

Así, los imponentes restos que se han conservado (el pie de Rameses II o los miembros huecos de bronce del derruido Coloso de Rodas al que hacen alusión diversos viajeros romanos) no han dejado nunca de avivar la imaginación de quienes los contemplan.

Tumbas y cementerios históricos

Muchos de los más célebres edificios de la antigüedad no eran palacios o templos para los vivos, sino tumbas para los muertos. Desde las pirámides de Guiza a la tumba del emperador chino Shi Huang Di, pasando por los túmulos de la Europa prehistórica.

Los monumentos funerarios se erigían con la doble intención de provocar admiración y perdurar eternamente. Así, en el Egipto faraónico las obras para uso cotidiano (incluyendo los mismos palacios reales) solían edificarse con ladrillos de adobe, de allí que se haya conservado tan poco de ellas. En cambio, los templos y complejos mortuorios, construidos en piedra o labrados en la misma roca, han dejado una impronta mucho más perdurable

Sin duda, algunos de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo antiguo se concretaron en forma de imponentes tumbas que solían dominar con su presencia todo un espacio gracias a sus enormes dimensiones.

De las siete maravillas de la antigüedad, pertenecen a esta categoría tanto las pirámides de Guiza como el mausoleo de Hahcarnaso, y dentro de ella encontramos monumentos como las tumbas nabateas de Petra, cuyas fachadas, ricamente esculpidas, contrastan con la relativa austeridad de las cantaras interiores, talladas directamente en la roca.

Otro ejemplo es el complejo funerario de Angkor Wat, en Camboya, cuya tumba tiene forma de un intrincado templo, ricamente decorado con esculturas y motivos simbólicos cósmicos encaminados a dirigir los pasos del soberano, semidivinizado, por el universo.

O las pirámides de los mochicas y el túmulo del emperador japonés Nintoku, cuyas enormes dimensiones transmitían un inequívoco mensaje de poder.

Pero además del mensaje dinástico que subyacía tras cada una de estas impresionantes tumbas, tales monumentos debían satisfacer las necesidades del soberano muerto en el más allá según las creencias vigentes en cada época y cultura, de ahí que muchas veces detrás de cada una de estas construcciones haya una cámara mortuoria no menos trabajada.

Tal es el caso de la tumba del emperador chino Shi Huang Di, sellada a su muerte bajo el monte Li, en un lugar todavía sin localizar, pero que antiguas fuentes describen como un palacio subterráneo con ríos de mercurio.

De hecho, en los casos en que se ha encontrado la cámara mortuoria, no es extraño que tenga una apariencia mucho más elaborada desde un punto de vista arquitectónico que la estructura exterior que la contiene.

Así, la tumba del rey maya Pacal, en Palenque, situada en el corazón de una pirámide, presenta mucho más interés que esta última. Lo mismo sucede con el tesoro de Atreo, en Micenas: desde dentro, la cámara en forma de colmena resulta soberbia tanto por su tamaño como por la maestría de su construcción, en cambio desde fuera la tumba permanece oculta en el interior de una colina.

Y lo mismo ocurre con las tumbas reales egipcias del Valle de los Reyes, en las que una simple entrada y poco más indica la presencia de complejos tan ricamente decorados como el de Setos I, excavados en las entrañas del valle.

Frente a este tipo de tumbas ocultas se hallan los monumentos funerarios erigidos en la superficie, que, al ser visibles, transmiten un mensaje mucho más perdurable, tanto si es de forma explícita como implícita.

El cementerio etrusco de Cerveteri, Italia, es un complejo funerario con tumbas de diferentes tamaños y estilos, que abarcan un período cronológico de varios siglos. En él pueden verse los diversos cambios que se iban sucediendo con el paso de los años en la tradición y sociedad etruscas, pues pocas son las prácticas que permanecen invariables mucho tiempo.

Así, de las enormes tumbas de planta circular de los primeros tiempos se pasó a otras más modestas y ordenadas, dispuestas en calles que probablemente encarnan los cambios que se produjeron en el asentamiento de Cerveteri.

Los casos más enigmáticos son los de las tumbas de época prehistórica, como la tumba de Newgrange, en Irlanda. Impresionante tanto por sus dimensiones como por los relieves que decoran la parte inferior de las lascas del perímetro, el corredor y la cámara, no cabe duda de que su construcción fue ardua.

En el interior se han encontrado algunos restos humanos muy desgastados por la acción de incontables visitantes, pero apenas aportan información acerca de las prácticas que allí se desarrollaron.

Hacia finales de año, los rayos del alba penetran en su interior atravesando el corredor hasta inundar de luz el suelo de la cámara central, en lo que tal vez sea un símbolo de renacimiento, ya que el sol, al dar paso a un nuevo día, ilumina el lugar del entierro.

Dada la ausencia de testimonios escritos, desconocemos el significado exacto de las creencias de los artífices de la tumba, pero su estructura da rienda suelta a la imaginación.

Templos y santuarios de la antigüedad

Algunas de las mayores y más célebres empresas lamas acometidas por la humanidad son monumentos religiosos. Desde siempre, los soberanos han catalizado el esfuerzo de pueblos enteros para construir templos al servicio de la religión oficial imperante.

Los templos egipcios de Karnak o el gran templo azteca de Ciudad de México son auténticas proclamaciones de fe levantadas para impresionar tanto a mortales como a dioses Los soberanos que acometían tales obras actuaban en nombre de sus súbditos, al tiempo que pretendían granjearse el favor de los dioses proclamando a los cuatro vientos su devoción.

Asimismo, todo templo consagrado a un dios que ostentara el nombre del devoto soberano se convertía en una manera de ensalzar la legitimidad, el poder y los logros de este último.

El paso final dentro de este proceso era la deificación del propio rey, que se hacía erigir templos para su mayor gloria en vida. En ese sentido, las estatuas colosales de Rameses II, que en el templo egipcio de Abu Simbel dejan bien claro quién es el verdadero protagonista de tan insigne complejo monumental.

Muchos templos, pues, son en realidad monumentos que ensalzan el poder de un rey, si bien hay otros cuya edificación surgió de una convicción religiosa más profunda. Tal es el caso de Stonehenge, la obra maestra de un pueblo que, sin jerarcas poderosos o un gobierno centralizado, canalizó bajo un mismo proyecto la voluntad de toda una comunidad durante tal vez vanas generaciones sucesivas.

De hecho, siglos después de su construcción aun había personas de la clase dominante deseosas de ser enterradas en sus proximidades, bien por respeto a una tradición filada por sus antepasados y por el valor sagrado del monumento en sí, bien porque consideraran éste una obra mágica surgida de las manos de dioses o héroes, o incluso por su aspecto de extraña formación natural cuyo origen sigue siendo un misterio. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Stonehenge era para aquellas gentes un poderoso símbolo de lo excepcional y lo místico.

Los templos nos permiten saber cómo veían los pueblos a sus dioses y cómo se veían a sí mismos. La peculiar disposición de las imponentes formas geométricas de Newark, en Ohio, Estados Unidos, réplicas de determinadas constelaciones, sugieren que para el pueblo que las construyó la observación de los ciclos lunares era de suma importancia.

En algunos casos, los avances técnicos permitieron crear obras revolucionarias, como la bóveda del Panteón de Roma, la más grande de su estilo jamás construida.

Algunos monumentos religiosos constituyen la culminación de toda una tradición arquitectónica muy sofisticada, como es el caso de las mezquitas de adobe de Tombuctú, en Malí, las grutas budistas de Ajanta, India, o el mismo Partenón ateniense con respecto a la tradición de templos penstilados de la Grecia clásica.

Asimismo, en Malta se encuentran Ggantija y otros templos prehistóricos de indudable valor, tanto más cuando las pequeñísimas comunidades isleñas utilizaron para su construcción enormes bloques de piedra.

Tanto en la pirámide del Sol de Teotihuacán como en el zigurat de Ur nos encontramos con sendos pueblos pugnando por alcanzar el cielo y llegar al alejado dominio de los dioses que controlan sus destinos.

Tanto el templo de Borobudur, en Java, como el templo de Paharpur, en Bangladesh, se concibieron como la representación en la tierra del monte Meru, el centro celestial del universo en el que habitaba el rey de los dioses.

La orientación suele ser un elemento de relevante, tal como sucede con el impresionante Túmulo de los monjes, Cahokia (Missouri), concebido como parte de un complejo cosmológico consagrado a servir de puente entre el mundo humano y el sobrenatural.

En ocasiones, los templos hacen las veces de santuarios con sus propias reliquias; como tales, se levantaron en enclaves privilegiados, según su importancia, como el stupa budista de Sanchi, India, con reliquias del mismísimo buda, o el Lanzón de Chavín, Perú, parte de un programa cosmológico que tenía por fin señalar el lugar que ocupaba el hombre en el universo.

Chavín introduce un elemento nuevo: el empleo de artefactos tecnológicos para impresionar al creyente, en este caso la construcción de un complejo entramado de galerías subterráneas para multiplicar el sonido del agua que circula por ellas.

Este recurso nos recuerda que los templos no se concebían como monumentos estáticos para ser contemplados desde lejos, sino como lugares donde se celebraban ritos ceremoniales religiosos, tanto de ámbito público como privado, que entroncaban perfectamente con la tradición y la fe.

Y, si en cierto modo fue precisamente el poder de dichas creencias lo que llevó a construir estas obras tan extraordinarias, no es menos cierto que era su componente monumental, con su capacidad para impresionar y albergar todo tipo de ceremonias y rituales, lo que subrayaba el carácter religioso de tales monumentos en las mentes de los sacerdotes, los soberanos y el pueblo en general.

Palacios, temas y anfiteatros históricos

Tanto los palacios como los espacios de recreo tienen un peso específico importante en ese mundo antiguo de ficción que recrean los peplum de Hollywood: reyes, dueños y señores de vastos imperios residen en recintos diseñados por y para el lujo y la vida regalada en todas sus manifestaciones.

Pero el palacio era, ante todo, el escenario en el que el rey o la reina atendían a los cortesanos, recibía a los enviados de otros reyes o escuchaba a sus súbditos. Tal vez, uno de los mejores ejemplo sea el Palacio de Versalles en Francia.

Con tal finalidad se construyó la sala abovedada conocida como el arco de Ctesifonte, hasta hace poco la edificación arquitectónica más alta y espaciosa de su clase, y que con su magnífica bóveda (un reto arquitectónico para la época en que se construyó) encarna el poder y la ambición de los emperadores sasamdas que tuvieron en ella su trono.

Por otro lado, la mayoría de los palacios contaban también con espacios anexos abiertos total o parcialmente al público, como anfiteatros o grandes recintos. Tal es el caso de Cnoso, en cuyo recinto abierto los jóvenes cretenses daban esas volteretas por encima de los toros que inmortalizaron los célebres frescos del palacio de Minos.

Sin duda, el diseño y la decoración de los palacios respondía a una clara vocación de reafirmación del poder real al mostrar al rey tal como éste quena que le vieran, desde avezado cazador a temible soldado o el servidor de los dioses.

Por otro lado, la misma decoración nos permite imaginar el uso de los recintos palaciegos. Así, en el palacio asmo de Nimve se han hallado escenas que muestran, con una intencionalidad perfectamente estudiada, la tortura y posterior ejecución de diversos rebeldes, justamente en las mismas dependencias en las que se solían recibir las comitivas de países extranjeros.

Los relieves del palacio de Persépolis transmiten un mensaje más pacífico pero igualmente efectivo: el pago de tributos en especie por parte de delegaciones procedentes de todos los rincones del Imperio persa, lo que subrayaba su enorme extensión.

A pesar de albergar las dependencias reales, los palacios no eran recintos privados. De hecho, en la época de los primeros emperadores romanos el concepto de palacio no estaba exento de cierta polémica, y no era extraño que a los dirigentes menos dotados se les criticase por aislarse de su pueblo.

El mismo Augusto, primer emperador romano, no quiso que le erigieran palacio alguno, aunque con el tiempo los emperadores posteriores se hicieron construir recintos cada vez más lujosos (la villa de Adriano, en Tívoli, ocupaba al menos 120 hectáreas).

Asimismo, no dudaron en gastar enormes sumas del erario público en levantar dentro de la misma Roma espacios donde pudieran mostrarse ante sus súbditos, como el Coliseo de Roma, donde cabía toda la sociedad romana. Por otro lado, sufragaron numerosos proyectos para grandes recintos de uso público, como las termas de Caracalla.

Las sedes del poder de la antigüedad no siempre coinciden con el concepto moderno de palacio. Cada uno de los anexos del complejo peruano de Chan Chan, construidos en un principio como residencia de los sucesivos soberanos chimúes, hicieron las veces de complejo funerario a su muerte, sin dejar de ser el centro administrativo de los territorios del soberano heredero.

Más especial es Great Zimbabwe, en África del sur, pues si bien sus enormes recintos formaban parte de Shona, la capital, se ignora cuál era la función de los anexos.

En cualquier caso, todas estas obras son verdaderos hitos arquitectónicos de la antigüedad y han llegado a nosotros mucho mejor que la mayoría de los palacios propiamente dichos.

Y es que, al no tener un uso religioso y responder a una función inmediata y sin proyección en las generaciones futuras (la de albergar al soberano en vida), tanto los palacios como los recintos de recreo se han conservado mucho peor que los templos o las tumbas, hasta el punto de que la mayoría han llegado hasta nosotros reducidos a escombros.

No obstante, el trabajo minucioso de los arqueólogos ha desvelado su construcción y utilidad. Así, hoy sabemos que un palacio albergaba a un mismo tiempo almacenes, talleres, delegaciones administrativas y las lujosas dependencias privadas del soberano.

Asimismo, servía de morada a la familia real, los cortesanos y sirvientes del palacio, lo que sumaba una enorme cantidad de inquilinos. Como en el caso del Kremlin de Moscú.

En ocasiones tenían jardines, o bien se construían directamente en medio de una extensión ajardinada, como en el caso de los jardines colgantes de Babilonia o los del palacio de Senaquerib (el «Palacio sin rival»), en Nínive.

Más al este, en Sri Lanka, la arraigada tradición de palacios ajardinados encontraba su máxima expresión en las inmediaciones de la ciudadela de Sigiriya. Todas estas construcciones se han ganado por méritos propios un lugar preferente entre los grandes logros de la arquitectura mundial, a la altura de templos o complejos funerarios, y es que uno no puede sino asombrarse al contemplarlos.

Fortificaciones milenarias

Una de las obsesiones más persistentes a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la seguridad, de ahí que a medida que se perfeccionaban los conocimientos técnicos, las soluciones en ese campo ganaban en complejidad.

Ahora bien, las fortalezas y las murallas no tuvieron una única finalidad práctica, sino que, en su monumentalidad, estaban impregnadas de un claro mensaje de poder que trascendía su mera finalidad militar. Queda claro, pues, que las fortificaciones no solo proporcionaban protección contra el enemigo, sino que eran verdaderos símbolos de poder y control

La necesidad de contar con algún tipo de estructura defensiva de carácter permanente fue una constante entre los diferentes asentamientos primitivos que fue ron apareciendo por todo el mundo a medida que iban aumentando en tamaño y la agricultura se imponía como principal fuente de subsistencia.

Es probable que las primeras poblaciones de Mesopotamia carecieran de dichas estructuras defensivas, pero ya a partir del tercer milenio antes de Cristo rara fue la población que no contaba con su correspondiente recinto amurallado. Celebre es el caso de las murallas de Babilonia, para la que Nabucodonosor, allá por el siglo VI a. C.; mandó construir unas murallas tan imponentes que durante un tiempo incluso llegaron a formar parte del selecto grupo de las siete maravillas de la antigüedad.

Las murallas de Babilonia nacieron con el propósito de defender la capital imperial de hipotéticas agresiones. Lo mismo que las murallas de Siracusa, principal ciudad griega de Sicilia Construidas en el siglo IV a. C. por Dionisio no solo protegían del exterior el perímetro urbano, sino que además abarcaban la estratégica llanura de Epipolas hacia el norte.

No era extraño que muchos reyes o señores se luciesen construir dentro del mismo recinto amurallado o en sus inmediaciones palacios fortificados que, al tiempo que les proporcionaban protección, les permitían dominar tanto a los enemigos como a los propios súbditos.

Tal es el caso de la fortaleza de Van, al este de Turquía, una de las tantas obras de este género levantadas en la región junto a un núcleo de población y que servían para proteger al soberano de cualquier posible agresión, así como para mantenerle aislado del pueblo llano.

Las ciudadelas de Micenas y Tirinto, situadas al sur de Grecia, datan de la Edad de Bronce y teman en ambos casos a su alrededor las casas en que vivían los campesinos, que veían en la grandiosa ciudadela que se alzaba sobre ellos ese mensaje inequívoco de poder tan propio de las sociedades jerarquizadas de la época.

La fortaleza de Masada, en pleno desierto de Judea, plantea una solución diferente a la necesidad de protección. En este caso, el rey Herodes apostó por la lejanía y el aislamiento que procuraba el desierto en caso de necesidad en vez de la tradicional fortaleza rodeada por cabañas de campesinos.

Para ello, eligió un lugar en el que la misma orografía se convertía en el mejor aliado para la defensa, y donde el problema no era tanto levantar las murallas (el terreno ya ofrecía protección), sino albergar el palacio real. Lo mismo sucedió con el Machu Picchu, construido en las altas montañas peruanas.

Si nos ceñimos únicamente a las dimensiones, ninguna fortaleza de la antigüedad puede compararse con las enormes líneas defensivas construidas en tiempos de los grandes imperios del pasado.

Un ejemplo lo tenemos en el Imperio romano, que durante el siglo II d. C. fortificó todas sus fronteras, ya fuera mediante murallas y defensas, o bien aprovechando los accidentes de la naturaleza, como los ríos. Ahora bien, el caso más extraordinario es, sin duda, el de la Gran Muralla china.

Uno podría cuestionar la validez desde un punto de vista estrictamente militar de semejantes proyectos faraónicos, pero lo que es seguro es que fueron un poderosísimo vehículo de propaganda para los emperadores: cualquier nómada procedente de las tierras del norte que topara con la Gran Muralla era consciente de inmediato del poder de un imperio que había sido capaz de llevar a la práctica un proyecto de tal envergadura.

La naturaleza extravagante de este tipo de fronteras imperiales nos recuerda una vez más la doble función de las grandes fortificaciones, el dominio y la protección.

El grado de ambigüedad es tal que a veces las apariencias engañan: la «fortaleza» inca de Sacsahuamán es probable que no fuera más que un templo. Alguien puede objetar que las colinas fortificadas del sur de Gran Bretaña, como el Castillo Maiden o Maiden Castle, fueron más reafirmaciones de poder por parte de las poblaciones o los cabecillas locales que lugares de refugio o de residencia. O la simple protección de una ciudad, como en el caso de las muralla de Lugo.

La ausencia de documentación escrita constituye sin duda una gran limitación, y la arqueología rara vez permite emitir conclusiones definitivas. Tal vez la ausencia de tales evidencias sea la prueba de la efectividad de estas obras, seguras tras el aura de poder que desprendían así como tras las murallas y los fosos circundantes.

Puertos, obras hidráulicas y calzadas de la antigüedad

La necesidad imperiosa de dominar la naturaleza ha llevado al hombre a construir calzadas, acueductos puentes, canales y puertos, a veces de unas dimensiones realmente considerables. El precedente más antiguo se remonta a hace siete u ocho mil años cuando los pobladores de Mesopotamia idearon una red de canales que permitiesen abastecer de agua sus campos.

Con la aparición de las primeras ciudades, los estados y los imperios, todos estos proyectos adquirieron una dimensión absolutamente nueva. Los jardines colgantes de Babilonia constituyen un ejemplo perfecto (fruto en parte de la leyenda) del grado de sofisticación al que se podía llegar un jardín artificial escalonado en plena llanura mesopotámica, regado con el agua del rio.

Éufrates por medio de un complejo entramado de canales y bombas que permitía llevar el agua a lo alto del edificio, desde donde descendía a través de canales y cascadas. No cabe duda de que, en plena canícula mesopotámica, los frondosos jardines babilónicos, un vergel en medio de un desierto, debieron de ser lo más parecido al paraíso

El agua ha tenido aplicaciones tanto en el ámbito cotidiano como en el religioso. Así, fue precisamente ese empleo ritual del agua (tal vez a modo de purificación espiritual) lo que motivo la construcción de la terina de Mohenio-Daro, una cisterna de 160 m³ de capacidad, revestida con betún y excavada imitó a una ciudadela en plena llanura del Indo.

En su construcción, se conciliaron maestría e ingenio para superar importantes retos arquitectónicos, como el simple hecho de rellenar la cisterna sin ayuda de bomba alguna.

Precisamente, uno de los aspectos más asombrosos de los jardines colgantes fue la inclusión de los llamados tornillos de Arquímedes que permitían llevar el agua a lo alto de las terrazas.

No menos impresionantes fueron las técnicas empleadas en la construcción de presas y acueductos, en las que los romanos fueron consumados maestros, tal como testimonian los acueductos de Nimes, Segovia, Cartago y Roma.

Igualmente espectacular es la presa más antigua del mundo, situada en Marib, al sur de Arabia, única no sólo por sus dimensiones y las de las enormes esclusas en piedra que la flanquean, sino también por la gran cantidad de sedimentos acumulados frente a ella, así como por su aspecto erosionado como consecuencia de la acción del agua de los torrentes.

En muchos casos, los canales concebidos para regar los campos constituían excelentes vías de comunicación para barcas y gabarras que permitían transportar cargas voluminosas a mucha mayor velocidad y sin tanto esfuerzo como por tierra.

Tal era el caso de los canales chinos, que además de como vías de comunicación servían para regar los campos y regular las crecidas de los ríos. De entre todos destaca el Gran Canal, que, con sus 2.700 km de longitud, es equiparable a la Gran Muralla.

Las vías de agua permitieron también el nacimiento de ciudades a lo largo de la costa y el cauce de los ríos. En el Mare Nostrum de los romanos, un hecho de especial importancia fue la invención del cemento resistente al agua, que posibilitó la construcción de puertos artificiales, como el Portus de las proximidades de Roma o el de Cesárea, en la orilla oriental del Mediterráneo.

Estos proyectos edificativos de magnas proporciones que dieron cobijo a embarcaciones de todo tipo tuvieron en muchos casos una vida efímera, pues acabaron sepultados bajo los sedimentos transportados por los ríos. Más moderno, pero digno de destacar la famosa Torre de Hércules en Galicia.

Las calzadas, al igual que los puertos, están relacionadas con el transporte y la comunicación, ya que nacieron de la necesidad de unir estados e imperios con la finalidad de permitir la rápida circulación de órdenes, información y tropas.

La mayoría de los imperios habidos en la historia dispusieron de una red viaria equipada, por lo general, de puestos de descanso y avituallamiento donde reposaban los caballos o los mensajeros que iban a pie.

Destacan por su extensión las calzadas de los romanos y los incas, a través de las cuales se podían recorrer los cuatro puntos cardinales de sus respectivos imperios. La faceta más espectacular de tales redes viarias es el modo en que salvaban obstáculos naturales.

En el caso de los romanos, éstos optaron por construir puentes de piedra y madera, algunos de los cuales alcanzan una longitud notable. Los incas, en cambio, a la hora de salvar los ríos y desfiladeros tan característicos de la orografía andina se decantaron por los célebres puentes colgantes construidos con cuerdas, en uso todavía hoy en día.

Las calzadas, al tiempo que posibilitaban el trasiego de comerciantes y mensajeros de un punto a otro, constituían símbolos de la civilización que las había construido.

La red viaria del Chaco, en el sudoeste de Estados Unidos, fue todavía más allá, pues a la vez que permitía comunicar entre sí las diferentes Casas Grandes, hacía las veces de puente espiritual entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Estatuas colosales y monolitos

A la hora de causar impresión entre los propios súbditos, los enemigos potenciales o simplemente las generaciones futuras, los pueblos han recurrido de manera insistente a lo largo de los siglos a la creación de estatuas y otros monumentos de enormes dimensiones, muchos de los cuales han generado incluso todo tipo de leyendas acerca de su supuesto origen divino o mágico.

No cabe duda de que el tamaño ha dado siempre excelentes resultados siempre que ha ido asociado con el más poderoso de todos los símbolos, el propio rostro o cuerpo humano.

Cualquier busto o escultura de cuerpo entero de unas dimensiones superiores a lo normal es portadora de un mensaje tan sugerente como espectacular en quien la contempla.

En ese sentido, las célebres efigies esculpidas de Mount Rushmore (Estados Unidos) se inscriben en la antiquísima tradición a la que pertenecen el buda gigante de Bamiyan (Afganistán), la gran esfinge de Guiza, y los Colosos de Memnón, en Egipto, o las cabezas gigantes de los olmecas, en México, esculturas todas ellas de gigantescas dimensiones a las que, con independencia de que representen una figura histórica o ficticia, les une un mismo sentimiento de poder y misterio.

La contundencia de la imagen descansa en gran parte en el hecho de que se pueda ver desde lejos, y en ello influyen tanto el tamaño como la ubicación. Los Colosos de Memnón, al igual que el buda de Bamiyan, constituyeron en su momento reafirmaciones del poder político o religioso visibles a gran distancia.

En muchos casos, el monumento se levanta en lo alto de una colina para así aumentar todavía más su visibilidad. Tal es el caso de La Turbie, situada en lo alto de una colina desde la que se tiene una espléndida vista del Mediterráneo, subrayando así ese inequívoco mensaje de poder del ejército romano y el mismo Augusto que subyace en este monumento conmemorativo.

Además de su estudiada visibilidad y sus enormes dimensiones, algunos de estos monumentos presentan un tercer rasgo característico no menos estudiado: son monolíticos.

Con ello, se refuerza todavía más la impresión de poder sobrehumano ante la dificultad extrema de dar forma y mover un bloque de piedra o un objeto de metal de tamañas dimensiones.

En este aspecto, el coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo, constituye un excelente ejemplo, pues no en vano su condición de maravilla radicaba precisamente en el reto técnico que representaba fundir a pie de obra las diferentes secciones de la estatua.

No menos intenso es el sentimiento de admiración que provocan aún hoy en día los grandes monumentos monolíticos de la antigüedad, como el Gran Menhir partido de la Bretaña, con un total de 280 toneladas de peso, o la imponente estela de Aksum, en Etiopía, que con sus cerca de 500 toneladas de peso es la más grande jamás construida.

Monumentos ambos que sin embargo quedan empequeñecidos al lado del impresionante obelisco de granito que se ha conservado, inconcluso, en las canteras de Asuán, al sur de Egipto, que una vez erguido habría alcanzado el increíble peso de 1.150 toneladas.

Así, se puede decir que, de igual modo que la estela de Aksum es el mayor monolito jamás erguido, el obelisco de Asuán es el mayor jamás concebido.

En cada uno de los casos, los artífices de dichos monumentos debían ser capaces no sólo de tallar el monolito de la cantera, sino también de transportarlo hasta el emplazamiento definitivo, cubriendo en ocasiones distancias más que notables, a veces incluso por barco.

El tamaño de estos bloques de piedra llega a ser tan descomunal que los arqueólogos no acaban de entender cómo se pudieron erigir en su momento sin la ayuda de la tecnología moderna.

No cabe duda de que también provocaron sensación entre las gentes que los vieron erigir, para quienes estos monumentos eran símbolos, no exentos de cierto halo de misterio, del poder y el profundo conocimiento de sus artífices. A su manera, fueron vehículos de propaganda tan costosos como efectivos.

El poder de las imágenes colosales suele asociarse en muchas ocasiones con lo sagrado, y de hecho muchos de estos monumentos eran profesiones de fe a la par que de poder. Tal era el caso del buda de Bamiyan, el coloso de Rodas o la Gran Esfinge de Guiza, monumentos todos ellos con un claro trasfondo religioso.

Lo mismo ocurre con las estatuas de la isla de Pascua, representaciones de unos antepasados cuya intercesión era indispensable a la hora de garantizar el bienestar de sus respectivos descendientes, así como con las célebres líneas de Nazca, en la región desértica del sur de Perú, que representan desde simples vías procesionales a pájaros, peces o monos, y que sin duda debían de tener algún tipo de significado para aquellos destinados a contemplarlas desde lejos, dioses o chamanes, en ningún caso simples mortales.

Maravillas antiguas a los ojos de la modernidad

El Coloso de Rodas es una de las siete maravillas del mundo antiguo, que a su vez se han considerado como algunas de las máximas expresiones del legado clásico desde al menos el Renacimiento.

Aquí, hemos optado por ampliar dicha cantidad, pasando de las siete originales a muchas más. Todas ellas procedentes del mundo entero, desde los menhires monolíticos de la Bretaña, que se remontan al 5000 a. C.; hasta el templo mayor de Tenochtitlán, que tanta admiración despertó entre los conquistadores españoles que arribaron a tierras de México durante el siglo XVI.

El término “maravillas del mundo” tal vez pueda parecer algo trasnochado en estos tiempos que corren, si bien pocas son las expresiones capaces de reflejar mejor que ésta el alcance visual y emocional de estos monumentos.

Un alcance que, por otro lado, va indisolublemente ligado a la propia esencia de cada uno de dichos monumentos y que, como tal, permanece hoy en día tan vivo como antaño ¿Quién puede evitar caer rendido ante la majestuosidad de los templos labrados en piedra de Abu Simbel o al caminar por una sección de la Gran Muralla china?

En realidad, es ese sentimiento de asombro lo que buscaban precisamente las personas que idearon tales monumentos. Así, los templos de Abu Simbel no eran más que tremendos instrumentos de propaganda al servicio del poderoso faraón Ramses II y la totalidad del estado egipcio.

De igual modo que la Gran Muralla china fue mucho más que una colosal construcción militar al convertirse en un símbolo de poder cimentado en el contundente impacto visual que producía la interminable línea defensiva.

Y es que, en definitiva, este tipo de monumentos se concibió para deslumbrar. Demasiado grandes como para ignorarlos, obligaban a quienes los contemplaban a imaginar el ingente esfuerzo y recursos materiales que se precisaban para crearlos. Pero, lejos de agotarse en esa lectura, se convertían además en símbolos del dominio de las diferentes técnicas constructivas

Redescubrir las técnicas de construcción de los antiguos

La historia de cada uno de los diferentes monumentos que podrás ver en nuestra web permite hacerse una idea muy aproximada de las técnicas de construcción que empleaban los antiguos en cada una de sus regiones de procedencia.

En algunos casos, no obstante, no han quedado testimonios de dichas técnicas. A pesar de lo difícil que es concebir el modo en que se construyeron las pirámides o se enderezaron los menhires de Stonehenge, recientes estudios han permitido demostrar cómo se pueden erigir estructuras similares a aquéllas sin necesidad de la moderna maquinaria de hoy en día.

De hecho, no deja de ser motivo de admiración comprobar cuán lejos se podía llegar con unos medios aparentemente tan precarios, como puedan ser grandes cantidades de obreros tirando de cuerdas, el deslizamiento mediante una especie de patines (es el caso de las piedras azules de Stonehenge o de las cabezas colosales de los olmecas), o simplemente la labor incansable de los talladores de piedra en las canteras.

Cada uno de los monumentos nos muestra, a un tiempo, la capacidad de estas sociedades de llevar a cabo un enorme esfuerzo de coordinación, el laborioso aprendizaje de las diferentes técnicas de construcción y el lento trasvase de conocimientos a lo largo de sucesivas generaciones de artesanos, así como la férrea voluntad de desafiar a las leyes de la naturaleza y dejar en ella su impronta por parte de cuantos concibieron dichos monumentos.

Es preciso, sin embargo, reconocer la existencia de algún que otro fiasco, como el de la estela de Aksum, que se desmoronó en pleno levantamiento; el del obelisco inacabado de Asuán, que no llegó a salir nunca de la cantera, o el del mismo coloso de Rodas, que se desplomó a causa de un terremoto cuando todavía no habían pasado ni cincuenta años desde su construcción.

Gran parte de lo que sabemos se lo debemos a los arqueólogos y a su laborioso estudio de los restos conservados, completados a veces con la presencia de textos o grabados originales. En algunas ocasiones, los restos arqueológicos constituyen la única fuente para saber cómo debió de ser en su día tal o cual monumento.

Así, por ejemplo, no se tuvo constancia del emplazamiento original del gran templo de los aztecas, destruido por los españoles, hasta 1978, y ello a pesar de que se conservaba alguna descripción realizada por los propios colonizadores.

Por otro lado, la arqueología arroja nueva luz sobre monumentos ya consagrados y perfectamente visibles, como las pirámides o la propia Esfinge, así como sobre otros ”descubiertos” más recientemente, como las ciudades mayas de Centroamérica o los templos de Angkor, en Camboya.

Todos estos monumentos constituyen un soberbio testimonio de los logros alcanzados por el hombre en el manejo de la piedra, el adobe, el marfil o el mismo metal. Muestran, en definitiva, el esfuerzo de unas sociedades del pasado por ir más allá de unos límites tecnológicos concretos para celebrar, inmortalizar o simplemente impresionar a través del despliegue de una maestría y una capacidad de trabajo fuera de toda duda, como es el caso del buda de Bamiyan o los templos de Abu Simbel, que se cuentan entre las mayores construcciones talladas en roca viva de todos los tiempos.

Muestran asimismo un asombroso dominio de las técnicas para transportar y levantar estatuas o estelas de enormes dimensiones y cientos de toneladas de peso.

Además, a través de templos y palacios ricamente esculpidos no sólo plasman el genio arquitectónico y una asombrosa maestría artística, sino también la extraordinaria habilidad para manipular ingentes cantidades de material de obra, procedente en ocasiones de canteras lejanas. Finalmente, incluimos en esta selección auténticos hitos de la ingeniería, tales como puentes, acueductos y enormes canales.

A través de los estudios llevados a cabo por los arqueólogos podemos determinar cómo se construyeron todos estos monumentos. Gracias al estudio minucioso de las propias estructuras, la laboriosa excavación de los asentamientos, la determinación precisa de sus dimensiones y su orientación, así como al análisis de los conocimientos técnicos disponibles en cada una de las épocas y regiones, podemos detallar cómo se crearon incluso hasta los monumentos más desconcertantes de todos.

Por otro lado, el hecho de desvelar parte de su misterio no implica que hayamos de pasar por alto el mensaje que subyace en cada uno de ellos.

El mensaje de los monumentos en la historia

En muchos casos, la respuesta instintiva del espectador ante dichos monumentos suele ser la correcta en tamo que coincide con lo que sus creadores pretendían provocar desde un principio ante su destinatario original, ya fuera éste el pueblo, una potencia enemiga o, simple mente, la posteridad.

No en vano, tanto las dimensiones como la solidez y el método de construcción de cada uno de estos monumentos, llevados a su máxima expresión, constituían una garantía a la hora de dejar una impronta indeleble en las generaciones futuras del soberano o la sociedad que los vio nacer.

De hecho, incluso aquellos monumentos concebidos más para los muertos que para los vivos, como los lugares de reposo eterno de los soberanos khmer, los emperadores chinos o los caudillos mayas, se concebían como imponentes estructuras perfectamente visibles.

Este afán por la gloria póstuma no afecta por igual a los diferentes monumentos que hemos seleccionado. De hecho, cabría preguntarse si las calzadas romanas o los canales chinos no respondían a una voluntad puramente funcional.

En ese sentido, no está de más señalar que en los mojones de las calzadas romanas aparecía siempre el nombre del emperador que había encargado la construcción de tal o cual vía, o que fueron los propios reyes de la dinastía Sui quienes asumieron la construcción de los canales como objetivo dinástico, a pesar del enorme gasto que ello suponía para las arcas reales.

Y es que, en el fondo, cualquier proyecto de tal envergadura lleva implícito un mensaje de poder, autoridad y legitimidad. Así, nadie osaría poner en duda la legitimidad de Hatshepsut al contemplar los imponentes obeliscos que mandó erigir la célebre faraona egipcia, aunque se tratase de una mujer.

Por otro lado, muchas de estas obras magnas suelen marcar el tránsito de una dinastía a otra, como es el caso de las pirámides egipcias, construidas en los albores del Imperio antiguo, o del Coliseo de Roma, que marcó la ascensión al trono de la dinastía flavia, o de la Gran Muralla china, iniciada en tiempos del primer emperador Shi Huang Di.

Es evidente que las dificultades técnicas de cualquier proyecto de esta envergadura refuerzan el halo de poder de quienes las construyeron, y el modo en que se llegaron a hacer realidad debió de ser todo un misterio para los pueblos del mundo antiguo, tanto como lo son hoy para el visitante moderno.

Las enormes dimensiones y el con siguiente peso de los monolitos más grandes de Stonehenge han sido caldo de cultivo de todo tipo de teorías, tantas como piedras contiene el complejo.

Cómo se transportaron hasta el emplazamiento definitivo, ¿cómo se enderezaron?, ¿Cómo se colocaron las lascas horizontales? Ya en el siglo XII, Geoffrey de Monmouth atormentado por estos mismos interrogantes, propuso una explicación mágica.

Stonehenge era la obra de Merlín, que había transportado las enormes lascas de piedra desde Irlanda con ayuda de sus poderes mágicos Esta predisposición a maravillarse, que tan prodiga se ha mostrado en tantas y tan variadas leyendas en torno a la construcción de Stonehenge, se remonta hasta los albores de la historia, más allá incluso de los primeros testimonios escritos.

Tal vez nunca llegaremos a hacernos una idea exacta de la percepción que tenían de estos monumentos las sociedades que los vieron nacer, si bien en ese sentido los textos coetáneos que nos han llegado constituyen una fuente de conocimiento de incalculable valor.

A falta de dichos textos, los arqueólogos deben basarse en los restos que se han conservado, testimonio mudo de unas estructuras creadas por unas sociedades que, en muchos aspectos, no distaban tanto de la nuestra.